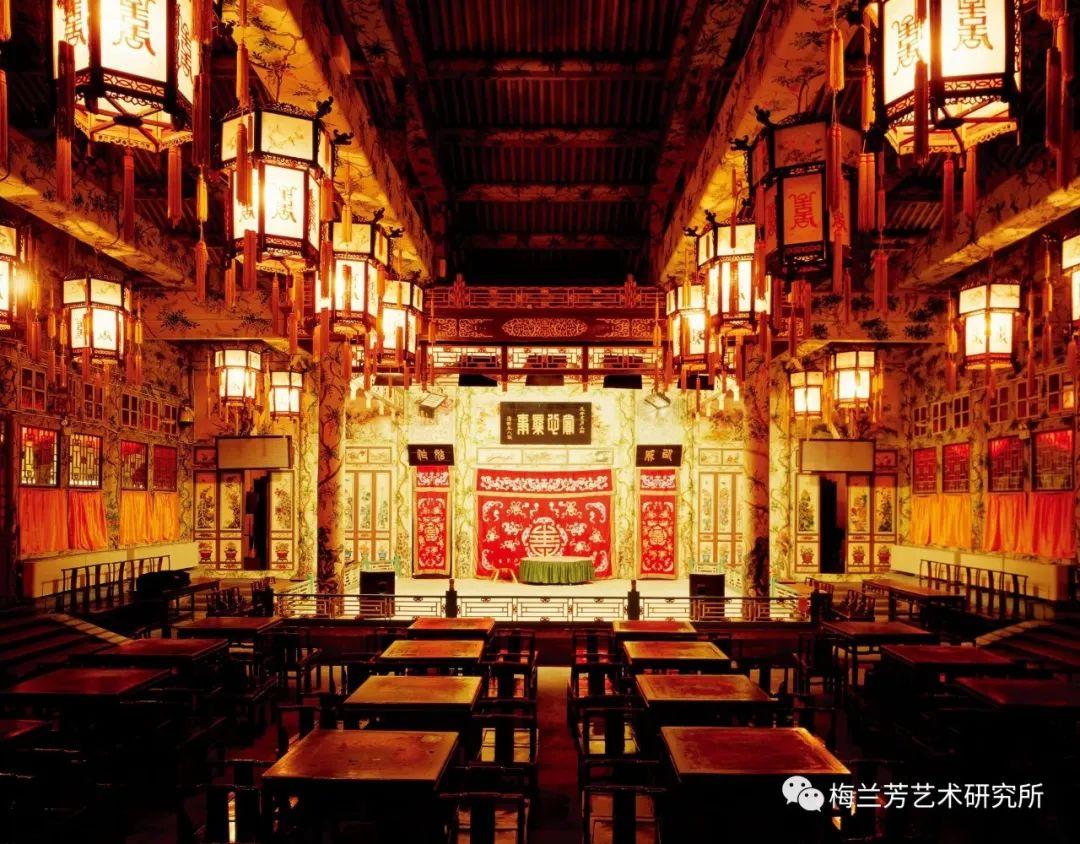

乾隆五十岁万寿节,四大徽班进京献艺,从此拉开京剧蓬勃发展的帷幕。在京剧的形成及发展阶段,客观地说,前清统治阶级的热衷与推崇在一定程度上推进了京剧的繁荣,上至王公贵胄,下至贩夫走卒,都喜欢京剧、研究京剧。其实,这种现象不是偶然,它有着一定的文化基因和历史背景。

首先,清代的八旗子弟有着固定的收入来源和经济基础,他们有大把的时间和精力来投入到艺术鉴赏和娱乐当中。作为上流社会的阶层,他们的喜好从客观上催动了京剧的发展,这是一个特定历史条件下所产生的的客观事实。

其次,满族先民以渔猎为生,文字记述历史和传播文化的能力并不发达,这就在很大程度上区别于相对固定的中原农耕文化。满族先民通常以歌咏、故事、萨满传唱等形式来记录自己民族的历史和文化,这一特点和习惯被保留在满族人的文化基因里。所以,京剧作为当时比较通俗的戏剧形式,自然而然地被满族贵族接受继而得到大力的推动和发展。自皮黄艺术在北京落地生根之后,上至王公大臣,下至黎民百姓,无不对其钟爱颇深,坊间甚至有诸多关于皇室与京剧的传说典故。

据说光绪皇帝善于打鼓,水平近乎于专业。据说有一次宫内传差(指宣召宫外艺人进宫演出),演出时光绪皇帝在场,打鼓的鼓师姓黄,也不知道是由于紧张还是疏忽,在演出过程中打鼓套子少打了一个鼓点,行话叫做“丢栗子”,就这一个小小的失误,愣是被光绪皇帝听出来了。演出结束后,光绪皇上对打鼓佬说:“今儿你在台上丢了一件儿东西,你自己找找吧”。

这位黄师父不解,战战兢兢地问皇上:“万岁爷,草民丢了什么了?草民不知道啊”。光绪皇上笑着说,“你今天在台上丢了个栗子”。就这一句话,把这位黄师父吓得是磕头如鸡叨碎米,浑身透汗、连连谢罪。

当然,光绪皇帝一笑而过,也没有难为这位黄师父。不过由此可见,清代统治阶级对于京剧的喜爱程度实在是令人咋舌,上有好者、下必甚焉,那么京剧在清末民初的流行兴盛与快速发展也就不足为奇了。

我们不难看出,文化的相互浸润是客观存在的,北京地域文化习俗也深深地影响着京剧的发展与进步。京剧语言中,演员表演之台词叙述称之为“念白”。“念白”大体分为三类,以湖广音韵道白者,称之为“韵白”;以北方话为基础的京音京韵 念白,称之为“京白”;而以各地方言道白者,皆称为“话白”。

通常规律,凡青衣、小生、武生、老旦、正净,均念韵白;凡花旦、丑、彩旦、部分副净,均念“京白”。简单理解,身份高贵者使用“韵白”较多;身份低微者运用“京白”较多。但独有一类剧目较为特殊,其中主要人物也是要念“京白”的,这类剧目就是旗装剧目。

比如《四郎探母》,剧中铁镜公主是契丹人,属于少数民族,在京剧程式中,少数民族人物的装饰一概采用清代旗人装束,这有别于京剧服饰以明代冠服为体例的法则,成为特殊的一类剧目。这类传统剧目中,但凡是少数民族身份,都要穿着旗装、以“京白”念白。

梅派的京白甜、脆、干净利落而富有韵律,交代清楚且无俗媚之感,现存的老唱片当中所记录《四郎探母》一剧中的珍贵录音就是最好的证明。而尚派的念白据说是纯正的宫廷口音,很具特色,至于很多剧目中存在的细节和文化根源,都与满族习俗和文化有着千丝万缕的联系。