今天是公历十月二十二日,京剧梅派艺术创始人、京剧大师梅兰芳先生诞辰一百二十七周年纪念日。作为梅兰芳大师的再传弟子、梅派艺术第三代传人之一,这样的日子总能引发我无尽的崇敬与思考,想起师父梅葆玖先生所讲述的逸闻典故,更多的是从故事引发的思考中获取启示与方向。

师父梅葆玖先生曾经给我讲述过梅兰芳大师的一个逸闻趣事,我对此印象极为深刻,站在今天的时代背景下,着实值得我们玩味品读。上世纪二三十年代期间,梅兰芳大师曾多次受邀前往江苏南通,原因是前清状元张謇先生是南通人,思想开明的张先生认为戏路可以启迪民智,而伶人则应该受到规范的教育。于是,张謇先生在家乡开办新式伶工学校,建立“更俗剧场”,并因此事多次邀请梅兰芳大师到南通共商此事。虽然因多种原因梅兰芳大师并未能深入参与此事,但每到南通,梅兰芳大师都会在更俗剧场上演拿手好戏。

据时人及报刊记载,梅兰芳大师演出时剧场里面已经座无虚席,甚至连站的地方都没有,剧场方面只得用大喇叭现场直播演唱,而剧场外的街道上水泄不通,全部是听大喇叭直播的观众,甚至有富家女眷在黄包车内堵在街道上听戏。而演出结束后,梅兰芳大师乘坐洋车回归驻地,热情的南通观众在路边频频送上花篮果篮,以致梅兰芳大师的车都被塞满,堆放不下。时人给出八个字的评语“万人空巷,花果盈车”。

师父梅葆玖先生给我讲述这个故事的时候我还没有如此震撼,而后几年中,网络直播的出现让我不由得联想到这个故事,梅兰芳大师当年的故事,不与今天的“直播”与“打赏”如出一辙么!当我们感叹京剧古老落后的时候,梅兰芳大师所获得的效应比我们早了将近一百年,这难道不值得我们反思和感悟吗?

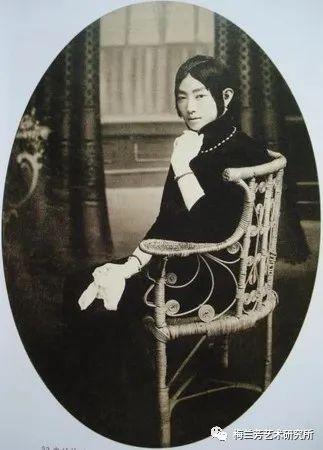

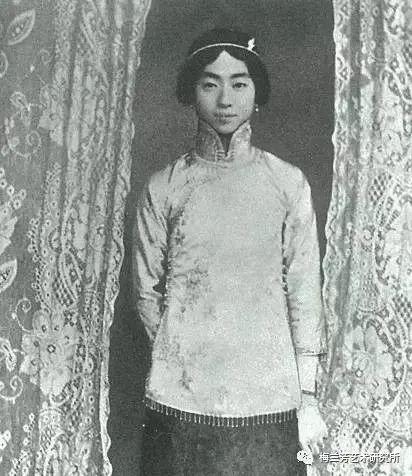

一个世纪以前,风华正茂的梅兰芳大师正在面对中国社会前所未有的动荡与变革,新旧思想的文化冲突与民众思潮的觉醒注定了那是一个充满机遇与挑战的时代。敏锐的梅兰芳捕捉到了时代的气息,从创排《一缕麻》、《邓霞姑》等时装新戏,到一改传统青衣刻板的表演及唱法开创“花衫”行当,梅兰芳在京剧艺术领域做着最大的变革与尝试。

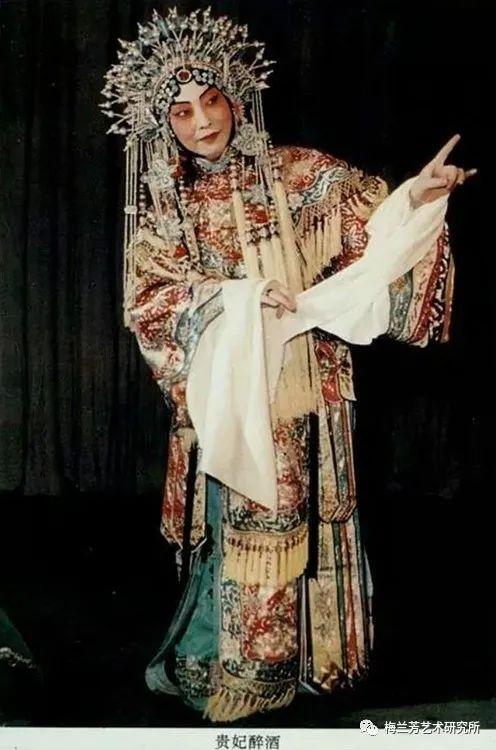

从宏观上说,梅兰芳大师的创新做法对京剧的发展进步乃至成为国粹艺术有着积极的推动作用;从微观上说,梅兰芳大师对京剧旦角行当的艺术格局和舞台地位做出了重新的定义与规范。我们不得不承认,梅兰芳大师在当时的社会环境和文化氛围下能够做出这样的改革举措,无疑是极具前瞻性眼光与创新精神的,他老人家对艺术的理解和对时代的把握,至今也是让我等后辈无限钦佩的。正如今天我们常说的一句话,决定未来的是趋势。京剧艺术的趋势在哪里?这是我们亟待解决且必须解决的问题,或许通过对梅兰芳大师的研究和理解,我们会找到正确的答案。

梅香犹在,硕望长存。梅兰芳大师留给后辈的财富不仅限于舞台之上,更多的是在舞台下,用梅兰芳大师自己的话说,功夫在戏外。梅派艺术的精神价值和思维方式超越了舞台,甚至超越了艺术本身,对于今天的我们依旧有着无尽的启示与意义。